আজ থেকে এক যুগ আগেও মনে করা হতো, বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস এপ্রিল। অর্থাৎ, তীব্র গরমের উষ্ণতম দিনের সংখ্যা এপ্রিল মাসেই বেশি থাকে।

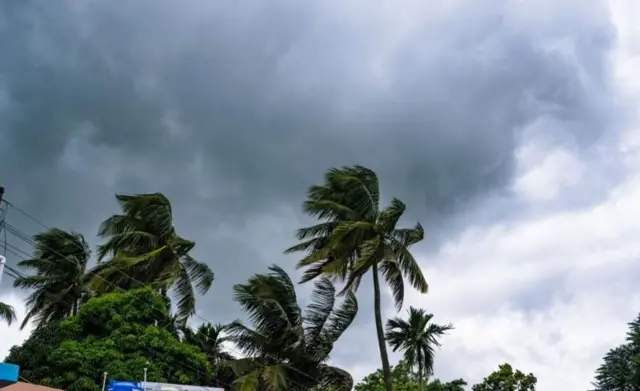

কিন্তু আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বাংলাদেশে বছরের উষ্ণতম দিনের সংখ্যা এখন শুধু এপ্রিল মাস তথা গ্রীষ্মকালে সীমাবদ্ধ নেই; বর্ষাকালেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাদের মতে, গ্রীষ্মকালের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়া থেকে শুরু করে বর্ষাকালেও তাপপ্রবাহ চলা, এই সবকিছু ঘটছে মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।

ওয়ার্ল্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি জলবায়ু ঝুঁকিতে আছে, তার মাঝে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষ দশে।

এর আগে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ১৪টি জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিত করে দীর্ঘমেয়াদে সমন্বিতভাবে ‘জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা’ (ন্যাপ) গ্রহণ করেছিলো সরকার।

ন্যাপে বলা হয়েছে, ঐ ১৪টি জলবায়ু ঝুঁকি বা দুর্যোগের হার সময়ের সাথে সাথে বাড়বে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঝুঁকিগুলোর তীব্রতা বাড়ছে বলেই আবহাওয়ার প্যাটার্ন তথা ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে জানা যায়, গত তিন দশক ধরে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা আগের তিন দশকের চেয়ে তীব্রভাবে বাড়ছে। অর্থাৎ, ১৯৬১ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের তাপমাত্রা তুলনামূলক কম ছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকে এটি ক্রমশ বাড়ছেই।

এমনকি গত ত্রিশ বছর ধরে শীতকাল ও বর্ষাকালেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গরম পড়ছে।

আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানান, আগে বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত তাপপ্রবাহ দেখা যেত। কিন্তু গতবছর সেই তাপপ্রবাহ সেপ্টেম্বরে গিয়ে ঠেকেছে।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

ন্যাপ থেকে জানা যায়, শীতকাল (ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) ও বর্ষা পূর্ববর্তী (মার্চ থেকে মে) সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে। কিন্তু বর্ষা (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) ও বর্ষা পরবর্তী (অক্টোবর থেকে নভেম্বর) সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়ছে।

এসব কারণে, শীতকালে অনেক বেশি শুষ্ক এবং বর্ষাকালে অনেক বেশি ভেজা আবহাওয়া থাকছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোত বাংলাদেশে তীব্র বৃষ্টিপাত হয়েছে। ২০০৪ সালে ঢাকায় ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩৪১ মিলিমিটার, ২০০৭ সালে চট্টগ্রামে ২৪ ঘণ্টায় ৪০৮ মিলিমিটার, ২০০৯ সালে ঢাকায় ১২ ঘণ্টায় ৩৩৩ মিলিমিটার, ২০২০ সালে রংপুরে ২৪ ঘন্টায় ৪৩৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

এইসব তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছেই। এর মাঝে রংপুরের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিগত ৬০ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, ২০৩০ সাল নাগাদ ভবিষ্যতে উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হবে এবং পশ্চিমাঞ্চলে এই পরিমাণ কমতে থাকবে। কিন্তু ২০৫০ সালে সারাদেশেই বৃষ্টিপাত বাড়বে।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

ছবির ক্যাপশান,বাংলাদেশে বর্ষাকাল দেরী করে আসছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশে গত ৩০ বছর ধরে উপকূলবর্তী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৩ দশমিক ৮ থেকে ৫ দশমিক ৮ মিলিমিটার পর্যন্ত বাড়ছে।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইসিসিসিএডি)-এর তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলের মানুষের ঘরবাড়ি ও জীবিকা বিপন্ন হওয়ার কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় নয় লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে।

এ কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ১২ থেকে ১৮ শতাংশ ডুবে যাওয়ারও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে নদ-নদীতে পানির প্রবাহ বেড়ে গেলে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশ প্রায় প্রতিবছরই এমন অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে। এর মাঝে ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭ ও ২০১৭ সালের বন্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ন্যাপে বলা আছে, এসব বন্যায় দেশের শতশত নদ-নদী প্লাবিত হয়েছিলো এবং হাজার হাজার হেক্টরের ফসল সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি, অনেক পশুপাখি, এমনকি মানুষও মারা গিয়েছিলো।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

দীর্ঘ সময় ধরে চলা শুষ্ক আবহাওয়া, অপর্যাপ্ত বৃষ্টি, বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদনের পরিমাণ বেশি হলে খরার সৃষ্টি হয়। এতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় দেখা দেয় পানির অভাব। কুয়া, খাল, বিলের মতো নিত্যব্যবহার্য পানির আধার শুকিয়ে যায়।

১৯৬০ থেকে ১৯৯১ সাল, এই সময়সীমার মাঝে বাংলাদেশ মোট ১৯টি খরার মুখোমুখি হয়েছিলো। এর মাঝে সবচেয়ে তীব্র ছিল ১৯৬১, ১৯৭২, ১৯৭৬, ১৯৭৯ ও ১৯৮৯ সালের খরা।

এরপর ১৯৯৭ সালেও তীব্র খরা দেখা দেয়। সেই খরার কারণে কৃষিতে প্রায় ৫০ কোটি ডলারের ক্ষতি মোকাবেলা করতে হয় বাংলাদেশকে। সেসময় ১০ লাখ টন ধান ক্ষতির শিকার হয়। যার মধ্যে ছয় লাখ টন ছিল রোপা আমন। সব মিলিয়ে কৃষিতে এ ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ কোটি ডলার।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ‘বাংলাদেশ ক্লাইমেট অ্যান্ড ডিজাস্টার রিস্ক অ্যাটলাস’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে দেশের প্রায় ২২টি জেলা খরার ঝুঁকিতে রয়েছে। এর মধ্যে খুবই উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে ছয় জেলা। খরাপ্রবণ এসব এলাকা মূলত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

ন্যাপে বলা হয়েছে যে প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমি নদী ভাঙনের শিকার হয়।

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসের (সিইজিআইএস) তথ্যের বরাত দিয়ে এখানে বলা হয়েছে যে ১৯৭৩ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে যমুনা নদীর ভাঙ্গন ছিল প্রায় ৯৪ হাজার হেক্টর এবং বৃদ্ধি ছিল সাড়ে ১৪ হাজার হেক্টর।

এই সময়ের মাঝে পদ্মায় সাড়ে ৩৩ হাজার হেক্টরের বেশি জমি ভেঙ্গেছে এবং গড়েছে সাড়ে পাঁচ হাজারেরও কম। এছাড়া, যমুনায়ও ২৫ হাজার ২৯০ হেক্টর জমি বিলীন হয়ে গেছে।

সিইজিআইএস বলছে, গত ২২ বছরে পদ্মা ও যমুনা নদীর ভাঙনে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়েছে।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

ছবির ক্যাপশান,প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রায় ১০ হাজার হেক্টর জমি নদী ভাঙনের শিকার হয়।

ভারী বা অত্যধিক বৃষ্টিপাতের কারণে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

সাধারণত এপ্রিল থেকে জুলাই এবং সেপ্টেম্বর থেকে অক্টবরে এরকম বন্যা দেখা যায়।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে উত্তর-পুর্বাঞ্চল সবসময় আকস্মিক বন্যার ঝুঁকিতে থাকে।

এতে করে এই অঞ্চলের কৃষিখাত তীব্র ক্ষতির মুখে পড়ে। অথচ, দেশের ১৮ শতাংশ ধান উৎপাদন হয় এই অঞ্চলে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে বর্ষার আগে ও বর্ষার সময়ে বৃষ্টিপাত বাড়বে, তাই তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যার পরিমাণ আরও বাড়বে।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে ঘনঘন বন্যা দেখা যাচ্ছে এবং এতে করে পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক উদ্বেগও বাড়ছে।

গত দুই দশকের মাঝে ২০০৪ সালের ঢাকার বন্যা উল্লেখ করার মতো। কারণ ঐসময় ঢাকায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছিলো।

সেই বন্যায় শহরের ৮০ শতাংশ এলাকার পাঁচ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ হল ঘূর্ণিঝড়।

১৯৬০ থেকে ২০১০ সালে বাংলাদেশে মোট ২১টি ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়েছিলো, যেগুলোর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮৭ কিলোমিটার থেকে ১১৭ কিলোমিটারেরও বেশি।

এগুলোর মাঝে ৩৩ শতাংশ ঘূর্ণিঝড় বর্ষার আগে হয়েছিলো এবং ৬৭ শতাংশ হয়েছিলো বর্ষা পরবর্তীতে।

যেখানে ১৯৭১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দেশে প্রতি দুই থেকে তিন বছরে একটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত করত, সেখানে ২০২৩ সালে চার চারটি ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগর হয়ে বাংলাদেশের ওপরে প্রভাব ফেলেছে।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

ছবির ক্যাপশান,“বাতাসের গতিই মূলত ঋতুকে পরিবর্তন করে” – আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশীদ

GETTY IMAGES

গত ৪৩ বছরে শীতের ক্ষেত্রেও বেশ পরিবর্তন এসেছে। আগে ডিসেম্বরের আগে থেকেই ঢাকায় শীত পড়তো। কিন্তু ২০২৩-২০২৪ সালের শীত মৌসুমে মধ্য ডিসেম্বরেও ঢাকায় শীত অনুভূত হয়নি।

অথচ, মি. রশীদদের গবেষণা অনুযায়ী আগে ঢাকায় জানুয়ারিতে শৈত্যপ্রবাহ হত। কিন্তু ১৯৯০ সালের পর থেকেই জানুয়ারি মাসে ঢাকায় শৈত্যপ্রবাহের পরিমাণ কমে গেছে। আবার জানুয়ারিতে শৈত্যপ্রবাহ হলেও তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামছে না। অথচ, মানুষের শীত শীত অনুভূতি বেশি হচ্ছে।

অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালেও খাতায় কলমে তাপমাত্রা খুব একটা নিচে নামেনি। কিন্তু পুরো জানুয়ারি মাস জুড়েই শীতের তীব্র অনুভূতির কথা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিল মানুষ।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

ঘটেছে ২০০৭ সালে। ওই বছরের ১১ই জুন চট্টগ্রামে বৃষ্টিজনিত ভূমিধ্বসে অন্তত ১২২ জনের প্রাণহানি ঘটে।

প্রবল বর্ষণের ফলে সেদিন পাহাড় থেকে মাটি ও কাদার ঢল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বস্তি ও কাঁচা ঘরবাড়ি উপরে ধ্বসে পড়লে বহু মানুষ চাপা পড়ে যায় এবং অনেকে নিখোঁজ হয়।

ন্যাপ-এর তথ্য অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে বর্ষাকালীন ও বর্ষা-পরবর্তী বৃষ্টিপাত বাড়বে এবং তখন পাহাড়ি এলাকায় শতকরা পাঁচ থেকে ১০ শতাংশ হারে ভূমিধস বাড়বে।

ছবির উৎস,

ছবির উৎস,ছবির ক্যাপশান,বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি এলাকায় প্রায় বছরই ভূমিধস হয়।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

ছবির উৎস,GETTY IMAGES